08.09.25

PFAS in der Reinigung: Unsichtbare Herausforderung

PFAS, auch bekannt als „Ewigkeitschemikalien“, können noch immer in Produkten enthalten sein und stellen die Reinigungsbranche vor besondere Aufgaben. Sie finden sich in Schutzkleidung, Imprägniermitteln und Spezialreinigern und können über Abwasser oder Abrieb in die Umwelt gelangen. Warum sind diese Stoffe so problematisch? Welche Risiken bestehen für Gesundheit und Umwelt? Und wie können Unternehmen Expositionen reduzieren? Dieser Beitrag gibt einen Überblick und zeigt, warum das Thema von Bedeutung ist.

Was sind PFAS und weshalb sind sie problematisch?

PFAS (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) sind eine Gruppe von über 10.000 synthetischen Chemikalien, die seit den 1950er-Jahren in zahlreichen Produkten eingesetzt werden. Ihre besonderen Eigenschaften – wasser-, fett- und schmutzabweisend sowie extrem hitze- und chemikalienbeständig – machen sie für viele Anwendungen attraktiv. Genau diese Stabilität führt jedoch dazu, dass PFAS in der Umwelt praktisch nicht abgebaut werden. Sie reichern sich in Böden, Gewässern, Lebewesen und letztlich im menschlichen Körper an. Einige Vertreter wie PFOS und PFOA sind nachweislich gesundheitsschädlich, stehen im Verdacht, krebserregend zu sein, und sind bereits weltweit stark reguliert oder verboten.

Relevanz von PFAS in der Reinigung

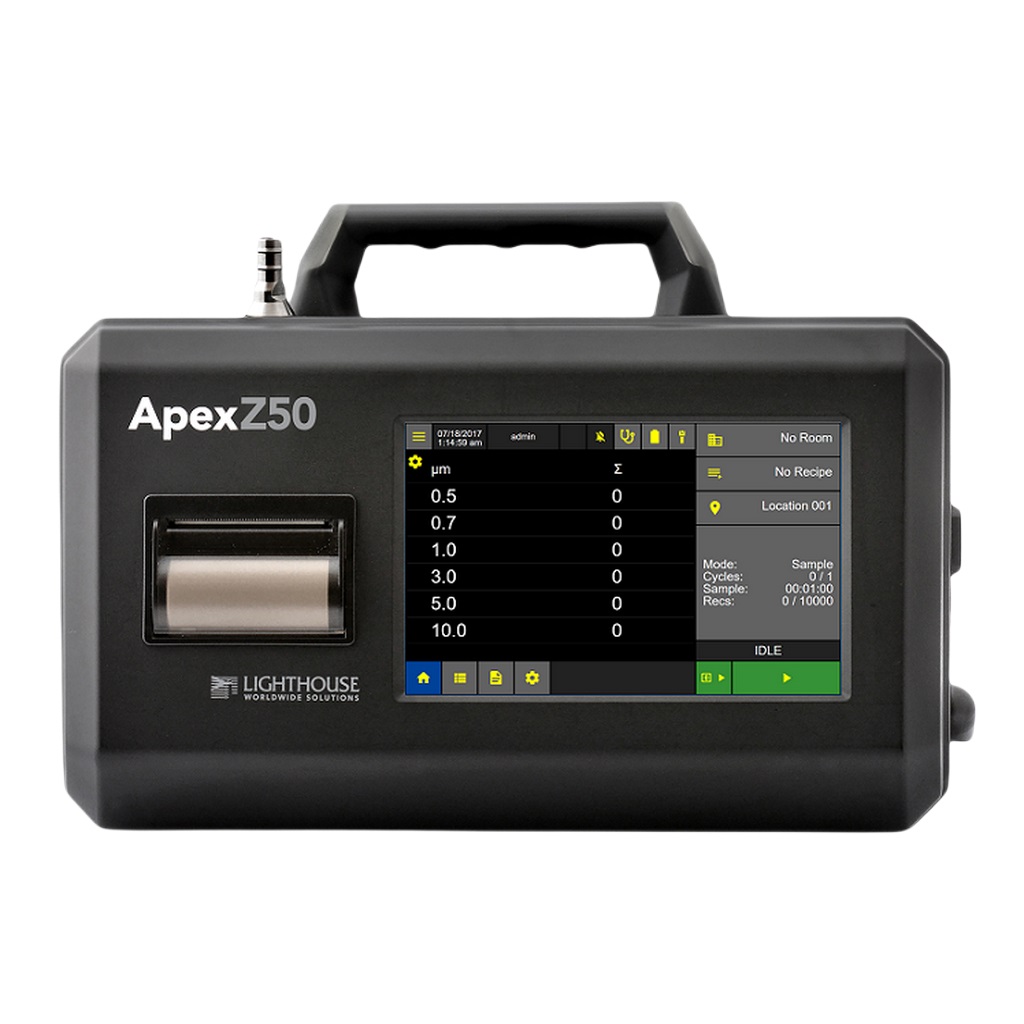

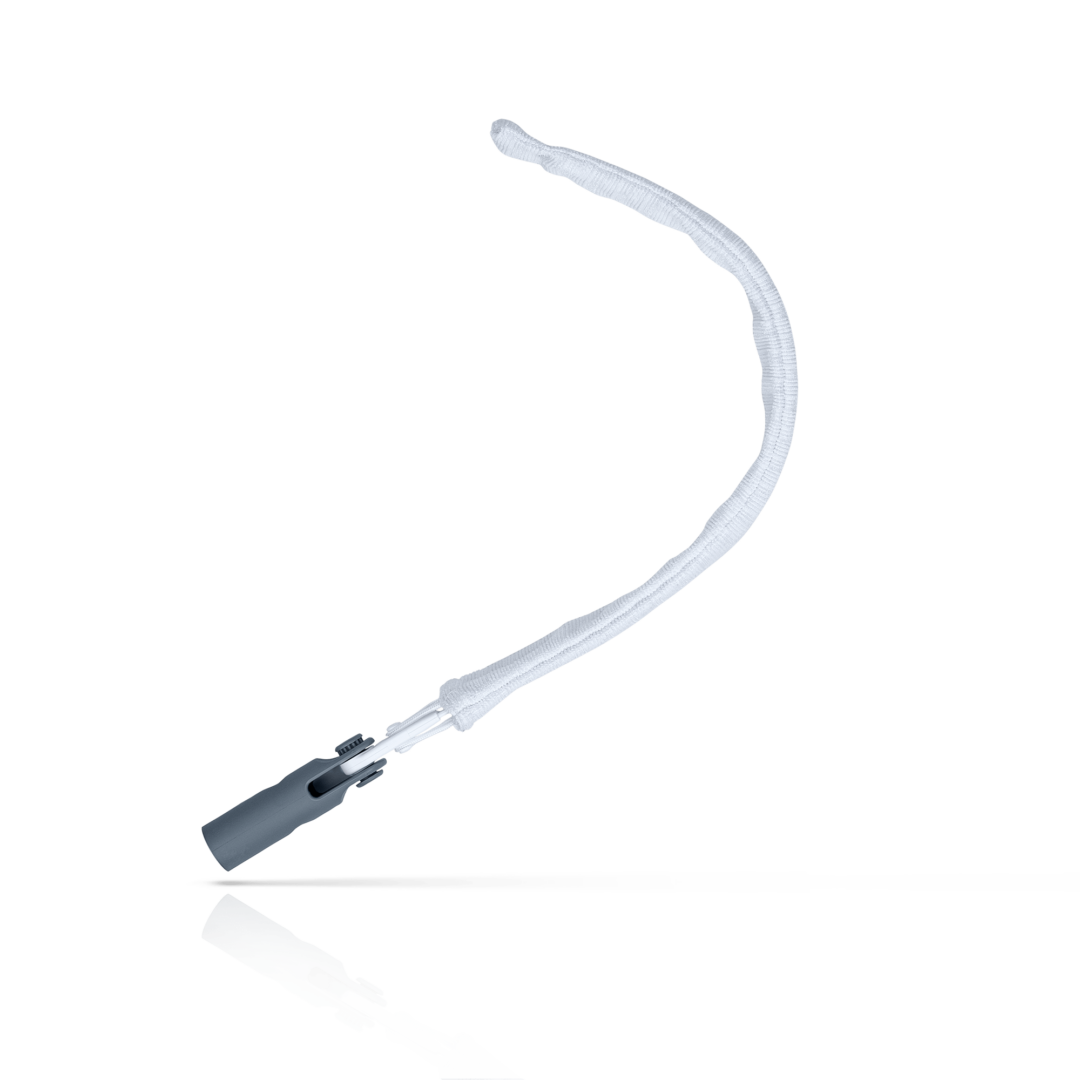

Die Relevanz von PFAS für die Reinigung ist indirekt, aber hoch. Zwar sind sie nicht in jedem Allzweckreiniger enthalten, doch in bestimmten Bereichen spielen sie eine wichtige Rolle. Schutzmaterialien wie Arbeitskleidung, Handschuhe und Membranen für Reinräume oder die Pharmaindustrie sind häufig mit PFAS ausgerüstet, um wasser-, öl- und chemikalienabweisende Eigenschaften zu gewährleisten. Auch Imprägniermittel für Textilien, Leder oder technische Oberflächen enthalten oft PFAS, ebenso wie bestimmte Spezialreiniger oder Beschichtungen, die PFAS-basierte Tenside nutzen. Hinzu kommt, dass PFAS über Abwasser, Abluft oder Abrieb in die Umwelt gelangen können. Reinigungspersonal ist dabei doppelt exponiert: durch den direkten Umgang mit PFAS-haltigen Produkten und den Kontakt mit bereits kontaminierten Oberflächen.

Warum ist das ein Problem für die Reinigung?

PFAS sind extrem persistent und lassen sich weder durch herkömmliche Reinigungsverfahren noch in Kläranlagen vollständig entfernen. Als „Ewigkeitschemikalien“ verbreiten sie sich über Luft, Wasser und Staub weiter und können sich in der Nahrungskette anreichern. Hinzu kommen erhebliche Gesundheitsrisiken: Studien zeigen Zusammenhänge mit Leberschäden, Hormonstörungen und einem erhöhten Krebsrisiko. Besonders kritisch ist die Anreicherung im Blut und die mögliche Weitergabe an Kinder während Schwangerschaft und Stillzeit. Zusätzlich wächst der regulatorische Druck: Die EU plant ein weitreichendes PFAS-Verbot im Rahmen der REACH-Verordnung, mit Übergangsfristen von bis zu 13 Jahren für unvermeidbare Anwendungen. Auch die Schweiz arbeitet an entsprechenden Anpassungen.

Die Reinigung ist nicht nur betroffen, sondern spielt eine Schlüsselrolle im Umgang mit PFAS. In belasteten Bereichen wie Industrie, Feuerwehr oder Pharma sind spezialisierte Dekontaminationsverfahren erforderlich, um eine Weiterverbreitung zu verhindern. Gleichzeitig ist Prävention entscheidend: Die Auswahl PFAS-freier Produkte und Materialien reduziert die Belastung erheblich. Ergänzend sind Schulungen für Reinigungspersonal notwendig, um Risiken zu erkennen und geeignete Schutzmassnahmen umzusetzen.

Wie reguliert die Schweiz PFAS?

Die Schweiz reguliert PFAS zunehmend streng, auch wenn die Gefährdung einzelner Substanzen innerhalb der PFAS-Gruppe noch nicht vollständig geklärt ist. Sicher ist: In hohen Mengen sind PFAS schädlich. Die Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ORRChem) wurde überarbeitet, um den EU-Regeln zu langlebigen Schadstoffen (POP-Verordnung) und Chemikalien (REACH-Verordnung) zu entsprechen. Seit April 2022 gelten neue Anforderungen für PFHxS, deren Salze und verwandte Substanzen, und die Verwendung bestimmter PFAS wird schrittweise eingeschränkt.

Die Schweizer Behörden arbeiten aktuell an weiteren Massnahmen, um Umwelt- und Gesundheitsrisiken zu minimieren. Ein Bericht des Bundesrats, der einen nationalen Aktionsplan empfiehlt, wird bis Ende 2025 erwartet. Parallel läuft eine Konsultation, um die Schweizer Vorschriften an die strengeren EU-Standards anzupassen.

- Verbotene Substanzen: Besonders problematische PFAS wie Perfluoroktansäure (PFOA) und Perfluoroktansulfonat (PFOS) sind bereits seit 2011 bzw. 2021 verboten oder stark reguliert.

- Trinkwasser: Höchstwerte für PFAS gelten seit 2016 und sollen bis 2026 verschärft werden. Die Kantone überwachen die Wasserversorgung kontinuierlich; 2023 wurden PFAS in 21 von 564 getesteten Gebieten nachgewiesen. Die Schweizer Grenzwerte wurden nicht überschritten, fünf Gebiete jedoch lagen über den strengeren EU-Werten.

- Sanierung und Abwasser: PFAS gelangen vor allem über industrielle Nutzung und Abwasser ins Grundwasser. In Chiasso wurde 2024 eine Entgiftungsanlage mit Aktivkohlefiltern errichtet; die belastete Kohle wird in Spezialanlagen mit UV-Licht oder hoher Hitze behandelt. Parallel werden PFAS-abbauende Bakterien erforscht, die jedoch noch keine Standardlösung darstellen.

- Medizinische Produkte: Für bestimmte Anwendungen bestehen derzeit Ausnahmen, da alternative Materialien begrenzt verfügbar sind.

- Ab 2026: PFAS werden ins schweizweite Grundwassermonitoring NAQUA integriert.

Wie kann die Exposition von Reinigungspersonal durch PFAS reduziert werden?

Für Reinigungsteams und Fachpersonen ist es entscheidend, die Präsenz von PFAS in Arbeitsmaterialien und Abläufen zu verstehen und ein Bewusstsein für mögliche Expositionen zu entwickeln. Wichtige Ansätze sind:

- Informieren und austauschen: Weiterbildungen zu PFAS, deren Einsatzbereichen und Risiken; Erfahrungen mit Kolleg:innen und Fachkreisen teilen.

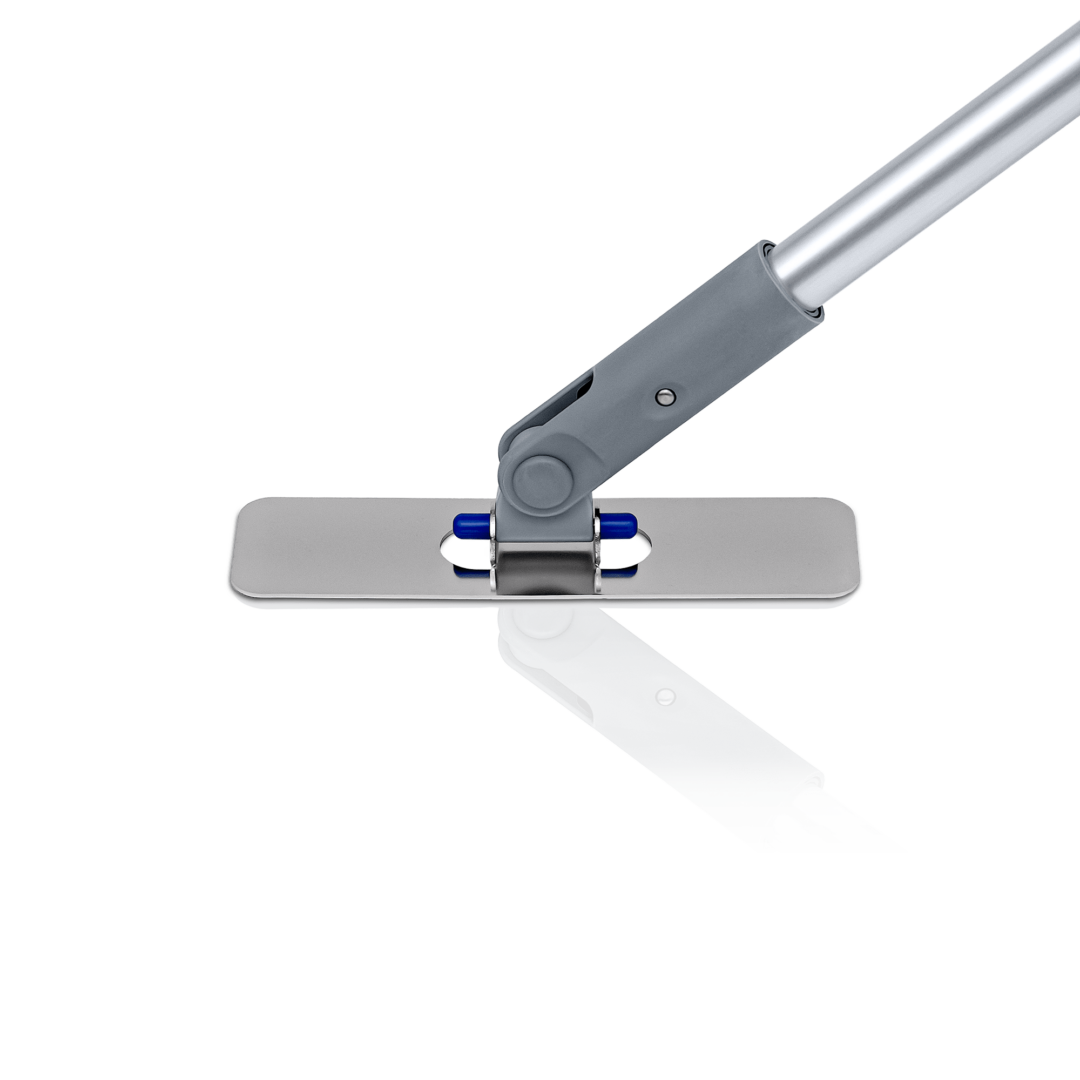

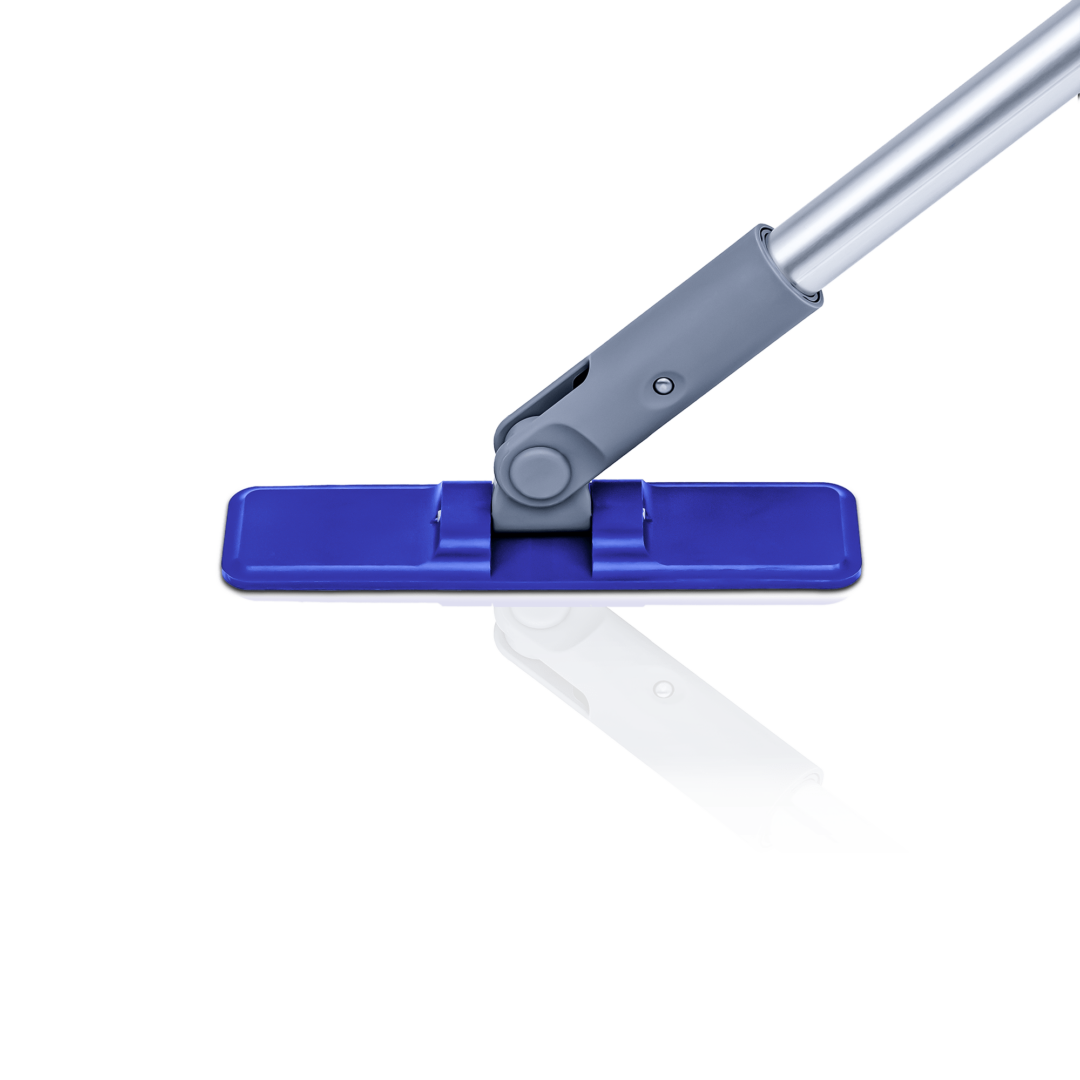

- Bewusster Umgang: Materialien wie Reinigungstücher, Schutzbekleidung oder technische Komponenten kritisch prüfen und – wo möglich – PFAS-freie Alternativen bevorzugen.

- Reinigungsprozesse hinterfragen: Abläufe analysieren, um zu erkennen, wo PFAS potenziell verteilt oder angereichert werden könnten.

- Dokumentation und Kommunikation: Beobachtungen und Hinweise zu PFAS-Themen festhalten und intern weitergeben, um den Umgang mit Risiken nachvollziehbar zu gestalten.

- Schutzmassnahmen umsetzen: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe und Atemschutz verwenden, um Haut- und Inhalationskontakt zu minimieren, sowie geeignete Entsorgungswege für PFAS-haltige Materialien sicherstellen.

PFAS-freie Produkte in der Reinigung

Durch strengere gesetzliche Vorgaben in der EU und der Schweiz ist der Einsatz von PFAS in Reinigungsprodukten stark zurückgegangen. Für die meisten Anwendungen sind heute PFAS-freie Alternativen verfügbar, sodass PFAS in diesem Bereich längst nicht mehr die Bedeutung hat wie früher. Dennoch gibt es vereinzelt noch Produkte, die PFAS enthalten – insbesondere in Spezialanwendungen mit hohen Anforderungen an Schmutz-, Öl- oder Chemikalienabweisung.

Positiv hervorzuheben: Einige Hersteller haben ihre gesamte Produktpalette konsequent auf PFAS-freie Rezepturen umgestellt. Beispiele hierfür sind Tana-Chemie, Kiehl und Diversey die vollständig auf den Einsatz von PFAS verzichten.

Europaweite interaktive Karte

Möchten Sie eine europaweite interaktive Karte einsehen, die PFAS-Messungen in Grund-, Oberflächen- und Trinkwasser darstellt? Die Daten stammen aus dem PFAS Data Hub, basierend auf über 100 standardisierten Quellen aus 27 EU-Staaten sowie Norwegen, Island, Liechtenstein und der Schweiz. Sie können die Karte hier aufrufen: Interaktive PFAS-Karte

Quellen:

- Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV)

PFAS – per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (Grundlagen, Gesundheitsrisiken, Trinkwassergrenzwerte Schweiz) - Bundesamt für Umwelt (BAFU)

PFAS: per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (Regulierung Schweiz, ORRChem, POP-Verordnung, Monitoring) - SRF

Ewige Chemikalien: PFAS-Abbau – sauberes Wasser durch Bakterien (Sanierungsmethoden, Aktivkohle, UV-Behandlung, Forschung zu Bakterien) - Swissinfo

Swiss authorities draw up new rules to manage PFAS (Politische Massnahmen, Aktionsplan, Anpassung an EU-Standards) - Umweltbundesamt (UBA)

PFAS – Problematische Stoffgruppe (Gesundheitsrisiken, Persistenz, Einsatzbereiche, EU-Regulierung) - ECHA – Europäische Chemikalienagentur

PFAS restriction proposal under REACH (EU-Beschränkungsvorschlag, Übergangsfristen, geplantes Verbot) - LAVES – Lebensmittel- und Veterinärinstitut

PFAS in Imprägniermitteln und Textilien (PFAS in Imprägniermitteln, Textilausrüstung) - Valutek

Understanding PFAS in Cleanroom Garments (PFAS in Reinraumkleidung und Schutzmaterialien)